Époque hellénistique

L'époque hellénistique est une période chronologique de l'histoire antique, une phase de l'histoire de la Grèce antique mais également de celles des autres civilisations qui sont alors dominées par des dynasties d'origine gréco-macédonienne (Égypte, Phénicie, Mésopotamie, Perse, etc.). Elle s'étend de la fin de l'époque classique, soit la mort d'Alexandre le Grand en 323 av. J.-C., à la défaite de Cléopâtre VII à la bataille d'Actium en 31 av. J.-C. et son suicide l'année suivante, qui marque l'achèvement de mise en place de la domination romaine sur le monde grec.

| Début | |

|---|---|

| Fin |

| Précédente | |

|---|---|

| Suivante |

La quarantaine d'années qui suit la mort d'Alexandre (320-280) voit ses généraux, les Diadoques, s'affronter pour obtenir par la pointe de la lance une portion des territoires conquis. Les survivants fondent les trois royaumes hellénistiques majeurs : les Antigonides dirigent le royaume de Macédoine, les Lagides (ou Ptolémées) l'Égypte (Royaume lagide), les Séleucides les territoires asiatiques allant de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'Asie centrale. Ils se disputent la domination sur le monde égéen, l'Anatolie et le Levant, où existent des cités grecques et des petits royaumes plus ou moins hellénisés. Après un relatif équilibre des pouvoirs durant le IIIe siècle av. J.-C., l'irruption de la République romaine dans le monde hellénistique à partir des dernières décennies du même siècle rebat les cartes. Les grands royaumes hellénistiques ne sont pas en mesure de s'opposer à ses légions et lui laissent progressivement leur influence. Ils disparaissent successivement, la fin de la période étant marquée par l'annexion du dernier survivant, le royaume égyptien des Lagides.

Les cités grecques du monde égéen qui occupaient le devant de la scène politique et militaire durant les époques archaïque et classique ont laissé la place à l'hégémonie des monarchies, mais elles ne disparaissent pas pour autant, puisqu'elles préservent une certaine marge d'autonomie et de négociation avec les puissances dominantes. Certaines obtiennent momentanément une puissance militaire notable, comme Rhodes grâce à sa flotte, et les cités d'Étolie et d'Achaïe qui joignent leurs forces dans des ligues en mesure de s'opposer aux armées royales. Dans les territoires dominés par les Séleucides et les Lagides, de nouvelles cités grecques sont fondées pour servir de relais à l'influence royale, s'implantant de manière durable par endroits, constituant de nouvelles zones de culture grecque (notamment Alexandrie en Égypte, les cités de la Syrie séleucide, en Bactriane). La période est donc loin d'être un âge de déclin des cités grecques.

Les conquérants Gréco-macédoniens conservent les rênes du pouvoir et forment l'essentiel de l'élite dirigeante des monarchies hellénistiques, même s'ils doivent s'adapter aux structures administratives en place pour assurer leur autorité sur les populations non-grecques. Les relations entre Grecs et Indigènes ont souvent été analysées sous le prisme de l'« hellénisation », l'adoption de la culture grecque (ou hellénisme) par des non-grecs. Ce terme recouvre en fait des phénomènes très variés. La culture grecque devient la culture de référence sur l'espace dominé par les royaumes hellénistiques, mais elle ne conquiert pas la majorité des populations, loin de là. Ses traits (la langue, les noms de personnes, l'art et l'architecture, la littérature, des éléments de la vie civique comme le théâtre et le sport, etc.) sont adoptés à des degrés divers et avec des finalités tout aussi variables par des individus non-grecs, avant tout les élites qui sont le plus en contact avec l'administration grecque. La culture hellénistique devient aussi un modèle chez les conquérants romains, qui en reprennent divers aspects et contribuent à les diffuser encore plus.

Contours et définitions

modifierChronologie

modifierLe début de la période hellénistique est souvent placé à la mort d'Alexandre le Grand en 323 av. J.-C.[1],[2], ou du moins durant la période de ses conquêtes, entre 334 et 323 av. J.-C., qui placent sous sa domination l'empire perse achéménide[3]. C'est une rupture majeure dans l'histoire grecque et plus largement antique, un tournant géopolitique incontestable, aussi dans le domaine culturel puisqu'il étend considérablement l'aire géographique grecque et entraîne sa « globalisation »[4],[5]. Ces conquêtes définissent aussi l'espace géographique concerné par les études sur la période, qui va de la Libye et de l'Adriatique à l'ouest jusqu'aux contreforts de l'Himalaya à l'est[6].

La fin de l'époque hellénistique est généralement située en 31 av. J.-C., lorsqu'Octave bat Marc-Antoine et Cléopâtre VII à Actium, ou bien l'année suivante, en 30 av. J.-C., à la mort de Cléopâtre, qui marque la fin de la dernière grande dynastie hellénistique, qui tombe aux mains des Romains[1],[7],[8]. La transition entre période hellénistique et romaine se fait en fait de manière progressive selon les lieux, puisque la conquête romaine débute dans les années 220, la Macédoine tombe dès 146 av. J.-C. et devient dès lors romaine[9],[10]. En raison des changements induits par ces conquêtes, notamment dans la vie civique, Louis Robert a proposé de distinguer une « haute période hellénistique », le IIIe siècle av. J.-C. et une « basse période hellénistique », du début du IIe siècle av. J.-C. jusqu'en 31/30, quand la domination romaine se met en place[11].

Mais la pratique s'est répandue de poursuivre l'étude du monde hellénistique plus loin dans le temps, sous le Haut Empire romain (du moins jusqu'à la mort d'Hadrien en 138 de notre ère), en raison de fortes continuités sociales, économiques, religieuses et culturelles (le « long âge hellénistique » d'Angelos Chaniotis)[12],[13].

« Hellénisme » et époque « hellénistique »

modifierLa notion d'époque « hellénistique » trouve son origine dans le concept d'« hellénisme » (Hellenismus) forgé par l'historien allemand Johann Gustav Droysen (1808-1884), d'abord en 1833 dans un ouvrage consacré à Alexandre le Grand, puis dans une Histoire de l'Hellénisme (Geschichte des Hellenismus, 1836-1843) inachevée[14]. Cette notion est dérivée des termes antiques hellenismos (« hellénisme ») employé dans le Deuxième Livre des Maccabées (4:13) pour qualifier la culture grecque, et hellenistai (« hellénistes »), qui sert à désigner dans les Actes des Apôtres (6:1 ; 9:29) les disciples de Jésus qui parlent grec (voire qui sont de culture grecque). Droysen le reprend pour désigner l'ère ouverte par les conquêtes d'Alexandre, vu comme un héros civilisateur, durant laquelle Occident et Orient s'entremêlent et fusionnent, sous la domination culturelle grecque, qui donne une nouvelle culture accouchant finalement du christianisme, quintessence selon lui de cette synthèse gréco-orientale « hellénistique »[15],[16]. Ces analyses sont marquées par le contexte d'expansion coloniale du XIXe siècle, le rôle « civilisateur » des Grecs en « Orient » étant lu sous le prisme de celui que les Européens, en particulier Britanniques, entendaient alors jouer au Proche et au Moyen-Orient[17]. La notion d'hellénisme et l'adjectif hellénistique ont fini par s'imposer dans les études antiques, pour désigner une période historique mais aussi sa civilisation ainsi que certains de ses aspects (art/sculpture hellénistique, religion hellénistique, poésie hellénistique, etc.), mais pas tous (il est plus difficile de parler d'économie hellénistique ou de famille hellénistique)[18].

La période hellénistique se caractérise par plusieurs aspects spécifiques. C'est une période d'élargissement considérable du monde grec, qui place de nombreux pays et peuples non grecs sous la domination de dynasties d'origine macédonienne fondées par les généraux d'Alexandre[19]. L'analyse des relations entre les conquérants « gréco-macédoniens » et les populations des territoires qu'ils ont conquis reste centrale, notamment l'idée d'une « hellénisation » des populations non grecques, qui adoptent la culture des vainqueurs ou du moins des éléments de celle-ci[20],[21]. La notion de « fusion » de cultures promue par Droysen, et plus largement l'idée d'une suprématie culturelle grecque, des rapports dominants/dominés, ou encore l'opposition Occident/Orient ont été influentes et peuvent le rester. Mais les cadres d'analyses évoluant, en particulier depuis la décolonisation, elles ont été fortement nuancées voire remplacées pour d'autres approches et concepts (acculturation, colonisation, hybridation, accommodation, aussi déculturation/contre-acculturation voire apartheid, etc.). Les études récentes prennent plus en considération la dimension multiculturelle de la période et le fait que les peuples non grecs ne « subissent » pas seulement le phénomène, avec des possibilités de négociation, d'accommodation et des transferts culturels qui varient selon les configurations et peuvent aussi impliquer l'adoption d'éléments culturels non grecs par des Grecs[22],[23],[9],[24]. Un autre trait caractéristique de la période, dans le domaine politique, est la domination des monarchies d'origine gréco-macédonienne (mais en partie héritières de l'empire achéménide), par opposition aux cités-États (poleis) qui dominaient la vie politique grecque auparavant. Mais l'idée d'un déclin de la cité a été nuancé, puisque cette institution connaît une expansion dans les territoires conquis et se trouve au cœur de la culture hellénistique et de la vie des Grecs[25],[26].

Les études sur la période hellénistique sont principalement réalisées par des spécialistes d'histoire grecque, qui ont donc tendance à consacrer leurs travaux aux seules populations grecques, ou alors à n'étudier les autres que lorsqu'ils sont concernés par les entreprises politiques, militaires et culturelles grecques. Les travaux des spécialistes des autres civilisations que la grecque qui sont concernées par l'aire hellénistique (égyptologie, assyriologie, iranologie, etc.) relèguent souvent cette période au second plan (quand ils ne l'ignorent pas), ou bien l'abordent sous l'angle des survivances et de la vitalité des traditions qui leur étaient propres (notamment la religion et les savoirs égyptiens et mésopotamiens). Les études ont tendance à de plus en plus intégrer les autres populations qui se trouvent dans les royaumes hellénistiques, et donc à croiser les apports de ces différentes spécialités, afin de dresser une image plus équilibrée de la période[23],[27],[28].

Sources

modifierTraditionnellement, les sources littéraires sont la base pour reconstituer l'histoire de l'époque hellénistique. Il s'agit de textes d'auteurs antiques qui ont été recopiés depuis l'Antiquité, et étaient donc connus des premiers historiens qui ont construit l'idée d'une ère hellénistique. La plus importante œuvre historique de la période sont les Histoires de Polybe (200-126 av. J.-C.), qui relate la mise en place de la domination romaine depuis 220 av. J.-C. C'est un témoin direct des événements qu'il décrit. Les autres sources historiques sur la période sont rédigées bien après les faits qu'elles décrivent, mais leurs auteurs ont pu avoir accès à des sources bien informées qui ont depuis disparu. L’Anabase d'Arrien (85-146 ap. J.-C.) est essentielle pour reconstituer les conquêtes d'Alexandre. Une autre source majeure en grec est la Bibliothèque Historique de Diodore de Sicile (Ier siècle av. J.-C.), connues par fragments mais incontournable pour l'époque d'Alexandre et des Diadoques. Les Vies parallèles de Plutarque (46-126) proposent des biographies de plusieurs figures majeures de la période, grecques et romaines. Les écrits de Flavius Josèphe (37-v. 100 ap. J.-C.) sont également importants. En latin, Tite-Live (v. 60 av. J.-C.-17 ap. J.-C.) fournit des informations sur les relations gréco-romaines, compensant la perte de certains passages de Polybe[29],[30],[31].

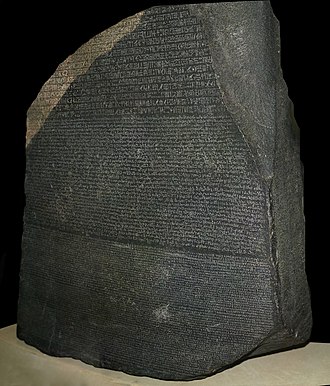

L'autre grand type de source écrite sont les inscriptions étudiées par l'épigraphie : il s'agit de textes antiques de longueur très variable mis au jour lors de fouilles accomplies depuis l'époque moderne, et surtout à l'époque contemporaine. Elles se présentent sous divers supports : des tablettes de bois ou d'argile, de la pierre, du métal, des tessons de céramique (ostraka). En alphabet grec, cette catégorie comprend notamment des lois sacrées de sanctuaires et d'autres textes religieux, des épigrammes funéraires, des décrets civiques ou royaux, des lettres royales, des traités de paix, des ventes de terres. En égyptien hiéroglyphique ou en démotique, il s'agit aussi de décrets, parfois bilingues avec une version en grec, ou trilingue comme la Pierre de Rosette, l'inscription la plus célèbre de la période. En babylonien cunéiforme, des milliers de tablettes cunéiformes proviennent de quelques sites, avant tout Babylone et Uruk, et documentent les activités du milieu des temples : textes rituels, littéraires, astronomiques-astrologiques (dont des éphémérides donnant des informations sur divers événements), des chroniques historiques, également des textes économiques et juridiques. D'autres inscriptions de la période sont en alphabets araméen, en phénicien, en nabatéen[32],[33],[34],[35].

La papyrologie est l'autre discipline étudiant des textes antiques découverts lors de fouilles, retrouvés sur des papyrus préservés en Égypte grâce au climat aride de ce pays. Ils sont écrits en grec ou en démotique et sont essentiellement des documents de la pratique concernant des activités administratives et économiques (en particulier l'archive de Zénon de Caunos provenant du Fayoum et datée des années 261-229), mais aussi quelques textes littéraires et savants (en particulier les papyrus d'Oxyrhynque qui sont notamment essentiels pour connaître les œuvres de Ménandre), ainsi que des textes normatifs royaux. Ce type de source concerne quasi exclusivement l’Égypte lagide[36],[37],[38],[39].

La numismatique étudie les monnaies, qui sont une source abondante et diverse, fournissant une multitude d'informations sur les entités politiques hellénistiques. Dans certaines régions comme la Bactriane et l'Indus, il s'agit des seules sources documentant les règnes de souverains[40],[41],[42].

-

Décret honorifique des Athéniens pour Posidippe, ambassadeur du roi Cassandre, 299/8 av. J.-C. Musée épigraphique d'Athènes.

-

Fragment de stèle en marbre honorant un joueur de lyre de Délos. Musée archéologique de Siphnos.

-

Papyrus de l'archive de Zénon de Caunos, lettre du ministre des finances pour une contribution à une fête en l'honneur du roi, v. 251 av. J.-C. Bibliothèque Laurentienne.

-

Tablette cunéiforme babylonienne, rapport d'observation astronomique régulière daté de 323-322 av. J.-C., mentionnant la mort d'Alexandre le Grand. British Museum.

Les vestiges archéologiques sont également une source de premier ordre, les fouilles mettant régulièrement au jour des bâtiments et objets de l'époque hellénistique (y compris des textes). Reflets de la dilatation de l'espace grec, les sites hellénistiques sont répartis sur un vaste espace : les sites majeurs de Grèce sont concernés (Athènes, Delphes, Délos, Samothrace, Pella, Philippes, etc.), ainsi que ceux d'Asie Mineure (Pergame, Priène, Magnésie du Méandre, Héraclée du Latmos, etc.), du Proche-Orient (Doura-Europos, Séleucie-Zeugma, Jebel Khalid, Iraq al-Amir, aussi Pétra), de Babylonie (Séleucie du Tigre, Uruk), d'Iran (Suse) et jusqu'en Afghanistan (Aï Khanoum) ; en revanche la principale métropole de la période, Alexandrie d’Égypte, n'a pu faire l'objet de fouilles importantes en raison de l'occupation moderne[43],[42]. La céramique constitue un type de source particulièrement instructif sur le quotidien et les échanges, en particulier les amphores[44],[45],[46].

La production artistique occupe également une place significative, car l'époque hellénistique a vu l'essor de la demande avec le développement des royaumes et cités grecs, ainsi que l'intérêt romain pour l'art grec. L'art hellénistique est d'ailleurs avant tout documenté par des trouvailles réalisées en Italie, qui sont des copies d’œuvres grecques majeures (statues, mosaïques de Pompéi et d'Herculanum) ou bien des originaux emportés en butin lors des conquêtes[47].

Évolution politique du monde hellénistique

modifierLes conquêtes d’Alexandre le Grand (334-323 av. J.-C.)

modifierRoi de Macédoine à 20 ans, maître de la Grèce deux ans plus tard, Alexandre le Grand entreprend durant son règne (336-) la conquête la plus spectaculaire et la plus rapide de l’Antiquité. Un royaume, de taille moyenne, associé à quelques cités grecques vient à bout du plus grand empire de l’époque, l’Empire perse. Darius III est vaincu à l'issue d'une campagne de quatre années (334-330) et de trois batailles, celles du Granique, d’Issos et de Gaugamèles[48],[49]. Les trois années suivantes, jusqu'en 327, sont consacrées à la lente et difficile conquête des satrapies de l’Asie centrale, puis jusqu'en 325 à assurer la domination macédonienne sur le nord-ouest de l’Inde. C’est là qu'Alexandre, sous la pression de ses troupes épuisées, doit renoncer à poursuivre son épopée. Il retourne vers l'ouest, perdant au passage une partie de ses hommes dans le désert de Gédrosie, pour s'installer à Suse puis à Babylone. Il y meurt en juin 323[50],[51].

La brièveté du règne d'Alexandre laisse de nombreuses incertitudes sur la manière dont il entendait gouverner son empire, même si plusieurs de ses décisions fortes tracent une ligne politique. Alexandre reste au courant des affaires de la Grèce, qu'il a confiées à Antipater, membre expérimenté de l'aristocratie macédonienne. En Orient, il s'appuie en premier lieu sur les institutions de l'empire achéménide, ainsi que le considérable trésor et les domaines royaux perses qu'il a pris après sa victoire sur Darius III. Son armée intègre de nombreux soldats iraniens pour venir regarnir ses rangs et il tente un rapprochement entre élites gréco-macédoniennes et perses, notamment lors des Noces de Suse qui ont pu être interprétées comme un projet de fusion des peuples. Sans forcément exclure une dimension visionnaire à sa politique, Alexandre pourrait avoir avant tout agit par pragmatisme (attitude qui caractérisait déjà l'exercice du pouvoir en Macédoine), en ralliant l'élite perse pour mieux contrôler l'empire qu'elle dominait depuis deux siècles. En tout cas à la fin de son règne il confie des postes majeurs tels que les satrapies (les grandes provinces perses) aussi bien à des Grecs qu'à des Iraniens. Cette « persianisation » du pouvoir d'Alexandre comme ses tendances autoritaires suscitent des oppositions, face auxquelles le roi tient bon, poursuivant sa politique. Du reste il ne se contente pas de reprendre les structures existantes, puisqu'il fonde de nombreuses villes et garnisons lors de ses expéditions, peuplées de soldats et aussi de migrants venus des cités grecques, qui ont pour objectif premier de pérenniser sa domination sur les régions conquises. Que cela ait été ou non le projet d'Alexandre, avec le temps elles contribuent à diffuser la culture grecque dans les pays orientaux. Par ses grandes conquêtes et plusieurs de ses décisions, aussi en servant de modèle à ses successeurs, Alexandre a donc façonné le monde hellénistique et plus largement bouleversé le cours de l'histoire[52],[53].

Les Diadoques et la formation des royaumes (323-280 av. J.-C.)

modifierAlexandre le Grand ne laisse pas de réels successeurs capables de régner, et surtout de s'imposer à ses principaux officiers, les Diadoques, qui se déchirent pendant 40 ans. Ceux-ci ont pourtant maintenu un temps le principe d'une succession dynastique et organisé les possessions d'Alexandre au nom de son demi-frère Philippe III Arrhidée (inapte à régner pour raison de santé) et de son fils posthume Alexandre IV. Mais les premiers affrontements éclatent dès 321 et les garants de ce système, Perdiccas et Cratère, meurent dans la foulée. Les généraux survivants se répartissent les satrapies avant de lutter pour conserver et étendre leurs territoires : se démarquent rapidement Ptolémée, qui dirige l’Égypte, Lysimaque, implanté en Thrace, Cassandre qui prend possession de la Macédoine, Antigone le Borgne en Anatolie et Séleucos en Asie. La famille d'Alexandre est éliminée en plusieurs temps : Philippe III est tué en 317 par Olympias, la mère d'Alexandre, qui est ensuite mise à mort par Cassandre ; celui-ci fait exécuter Alexandre IV en 310, alors qu'il a atteint la majorité[54],[55].

Les conflits entre les Diadoques impliquent les cités grecques, qui deviennent un enjeu de leurs rivalités et changent souvent d'allégeance de manière plus ou moins volontaire, et de régime politique avec. Antigone le Borgne, secondé par son fils Démétrios Poliorcète, est le plus actif dans les luttes entre Diadoques. Ptolémée, solidement implanté en Égypte, constitue une flotte qui lui permet d'intervenir dans le monde égéen. Séleucos s'impose avec difficulté en Babylonie, puis parvient à contrôler l'Iran et la Bactriane, même s'il doit laisser l'Indus au roi indien Chandragupta des Maurya. Fort de ses succès et de ceux de son fils, Antigone est le premier des Diadoques à prendre le titre royal en 306. Son conflit avec Ptolémée, marqué par l'échec de son fils devant Rhodes, tourne néanmoins court, ce qui offre l'occasion à son rival de devenir roi à son tout. Cassandre, Lysimaque et Séleucos font ensuite de même[54]. Antigone est finalement vaincu par une coalition de ses rivaux à la bataille d'Ipsos en [56],[49].

Son fils Démétrios Poliorcète garde néanmoins le contrôle d'une armée puissante, et profite de la mort de Cassandre en 297 pour tenter de s'imposer en Macédoine et dans le reste de la Grèce. Après de nombreux conflits dans lesquels sont impliqués les rois Lysimaque (qui domine la Thrace et une grande partie de l'Anatolie), Pyrrhos d'Épire et Ptolémée qui dispose de base dans les Cyclades et en Anatolie littorale, Démétrios est en échec. Capturé par Séleucos, il meurt en 283, laissant son fils Antigone Gonatas aux commandes de ses troupes. Après 285, Lysimaque est parvenu à dominer une majeure partie de la Grèce égéenne, mais il se perd dans des querelles dynastiques qui conduisent à l'intervention de Séleucos. Abandonné par nombre de ses alliés, Lysimaque est vaincu lors de la bataille de Couroupédion (281). Séleucos est assassiné peu après, ne pouvant donc profiter de sa victoire. C'est le dernier des Diadoques à s'éteindre. La Macédoine échoit finalement à Antigone Gonatas en 276[57],[58].

La période des trois royaumes hellénistiques (280-220 av. J.-C.)

modifierAu début du IIIe siècle av. J.-C. un équilibre précaire s'installe entre trois grandes dynasties issues des Diadoques. La Macédoine est gouvernée par les descendants d’Antigone le Borgne, les Antigonides, l’Égypte par les Lagides (ou Ptolémées), et l’empire asiatique des Séleucides, est plus vaste mais le moins homogène (une partie de l'Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie, Iran) par les Séleucides[59]. Les tendances sécessionnistes y émergent assez rapidement. Dès 246 la Bactriane se rend indépendante, passant sous le contrôle de rois gréco-bactriens. La Parthie est également perdue[60].

Aux côtés de ces trois monarchies principales, existent des royaumes plus petits et souvent soumis à eux, tel celui des Attalides autour de Pergame qui émerge autour de 270, ou encore ceux du Pont et de Bithynie. Il existe également des confédérations de cités qui s'opposent, parfois avec succès, aux entreprises des royaumes hellénistiques. Les deux plus importantes sont sans doute la ligue achéenne et la ligue étolienne, qui jouent un rôle notable jusqu'à la conquête romaine. De même, certaines cités parviennent à préserver totalement leur indépendance et à entretenir des relations d’égal à égal avec les royaumes ; la cité de Rhodes en est probablement le meilleur exemple. Comme si cela ne suffisait pas, les années 280-278 voient le début d'une invasion de tribus celtes, les Galates, qui dévastent le nord de la Grèce balkanique et progressent jusqu'à Delphes où ils sont repoussés. Ils se dirigent alors vers l'Anatolie, et prennent pied dans ses plateaux centraux où ils deviennent une menace pour les royaumes voisins[61].

Le IIIe siècle av. J.-C. est ainsi par les rivalités entre les Séleucides et les Lagides pendant les six guerres de Syrie avec pour enjeu principal la possession de la Cœlé-Syrie. Ptolémée III (246-222) parvient même au début de son règne jusqu'en Babylonie. Mais la Syrie passe finalement sous le contrôle des Séleucides à la fin du IIIe siècle av. J.-C., les Lagides contrôlant encore la Phénicie et le Levant méridional[62],[63]. La Macédoine dispute de la même façon le contrôle des cités grecques aux ligues achéenne et étolienne. Celles-ci représentent les principales forces politiques et militaires de la Grèce continentale du IIIe siècle av. J.-C., dans la mesure où la puissance militaire d'Athènes s'effondre définitivement après la guerre de Chrémonidès (268-262), la cité passant sous contrôle antigonide direct jusqu'en 229. La ligue achéenne remporte d'importants succès dans les années 240 sous la direction de son stratège Aratos de Sicyone. Les deux ligues s'allient contre la Macédoine à la fin du IIIe siècle av. J.-C. pendant la guerre démétriaque (239-235) et remportent quelques succès. Mais la ligue achéenne se rapproche de la Macédoine (vers 229) face à la menace que représentent les réformes du roi de Sparte, Cléomène III. Le roi de Macédoine, Antigone III Dôsôn, reconstitue une lointaine héritière de la Ligue de Corinthe, appelée l'« alliance hellénique », dont il est l'hègémôn, et par sa victoire contre Sparte à Sellasia en 222, réaffirme la domination macédonienne sur une large partie de la Grèce continentale[64],[65]. Cette domination est renforcée par la victoire de son successeur Philippe V contre la ligue étolienne lors de la guerre des Alliés entre 220 et 217.

La partie occidentale du monde grec évolue en marge des affaires des grands royaumes. Le roi d'Épire Pyrrhos mène des campagnes en Italie et en Sicile à l'appel des cités grecques menacées par Rome, entre 281 et 275, mais échoue. La plus puissante cité de la botte, Tarente, tombe en 272 et avec elle toute l'Italie du Sud. Les cités grecques de Sicile sont ensuite prises au milieu de l'affrontement entre Rome et Carthage lors de la première guerre punique (264-241) qui se conclut par la provincialisation de toute l'île exceptée Syracuse (indépendante jusqu'en 212)[64],[66].

Les premières interventions romaines (220-188 av. J.-C.)

modifierDans ses Histoires, Polybe fait de la 140e Olympiade (220-216 av. J.-C.) un tournant dans l'histoire universelle, avec le commencement de l'entremêlement des destins de Rome, du monde grec et des régions voisines, ce que rend la notion de symplokè. C'est peut-être une exagération, mais il est clair que les événements politiques et militaires de la période 220-188 font rentrer le monde hellénistique dans une nouvelle ère marquée par l'élargissement des enjeux, due à l'implication croissante de la République romaine dans ses affaires. Devenue maître de l'Occident méditerranéen en triomphant de Carthage lors des guerres puniques, elle étend progressivement son hégémonie sur la partie orientale[68],[69].

Le début de l'intervention romaine de l'autre côté de l'Adriatique se fait aux marges du monde grec, lors des guerres d'Illyrie (trois conflits étalés sur la période 228-168), dans le but de réprimer des actes de piraterie perpétrés contre les alliés de Rome. Dans les monarchies hellénistiques, cette époque est marquée par l'arrivée au pouvoir des nouveaux rois : Antiochos III (222-187) chez les Séleucides, Philippe V (221-179) chez les Antigonides et Ptolémée IV (221-204) chez les Lagides. Le royaume égyptien s'affaiblit en raison de problèmes internes, malgré sa victoire contre les Séleucides à la bataille de Raphia (217), perdant même le contrôle du sud du pays entre 206 et 186. Les deux autres reprennent rapidement du dynamisme sous l'impulsion des politiques conquérantes de leurs nouveaux souverains. Néanmoins les campagnes de Philippe V en Illyrie et son alliance avec Carthage attirent Rome, qui intervient en 212-205 (première guerre macédonienne) puis en 200-196 (deuxième guerre macédonienne), recevant notamment l'appui de Rhodes et de Pergame. En 196 Rome remporte une victoire décisive, et son général Titus Quinctius Flamininus proclame la liberté des cités grecques, qui sont placées sous la protection romaine. Antiochos III, qui avait remporté d'importantes victoires consolidant son royaume (Anabase d'Antiochos III), intervient en 192 en Grèce contre Rome à la demande de l'Étolie (guerre antiochique). Il est défait en 189 à la bataille de Magnésie du Sipyle et se voit imposer l'année suivante l'abandon de l'Asie Mineure lors de la paix d'Apamée[70],[71].

Les débuts de l'expansion romaine (188-130 av. J.-C.)

modifierRome ne s'implante pas directement en Grèce, faisant profiter de ses victoires ses alliés Rhodes et Pergame qui gagnent d'importants territoires pris aux Séleucides et connaissent une période de prospérité. Elle prend tout de même la place de puissance dominante dans le monde grec. L'affaiblissement des grands royaumes hellénistiques favorise aussi l'émergence d'autres royaumes anatoliens comme la Bithynie et le Pont. La Macédoine cherche à reprendre de l'allant sous Persée (179-168), mais une nouvelle intervention de Rome aboutit à un conflit (troisième guerre macédonienne, 171-167). La victoire des légions romaines de Paul Émile lors de la bataille de Pydna (168) scelle le sort du royaume macédonien, qui est divisé en quatre États soumis par Rome. Le séleucide Antiochos IV (175-164) tente de rétablir sa puissance et lance une attaque dévastatrice contre l’Égypte en 170/169. Les Romains interviennent en 168, menaçant de lui faire la guerre s'il ne se retire pas. N'étant pas en mesure de s'opposer aux armées romaines, il s'exécute et l'autorité des Séleucides en ressort considérablement affaiblie. Cela profite notamment à la Judée qui se révolte contre lui et se rend indépendante (révolte des Maccabées, 167-160) et en Iran aux Parthes, qui prennent la Médie (148), avant de conquérir la Mésopotamie (141). Le royaume séleucide est dès lors replié sur sa base syrienne, même s'il lutte pour reprendre la Mésopotamie jusqu'en 129. En 148 la Macédoine se révolte contre Rome mais elle est vaincue et transformée en province romaine (quatrième guerre macédonienne). Cela marque le début de la domination directe de Rome en Grèce. La dernière puissance encore debout en Grèce, la ligue achéenne, dominant le Péloponnèse, entre en conflit contre Rome en 147/146 (guerre d'Achaïe). Elle subit une défaite rapide et totale, marquée notamment par le sac de Corinthe par les troupes de Lucius Mummius. Les vaincus sont à leur tour incorporés dans le système provincial romain. L'implantation romaine prend un nouvel élan en 133 quand meurt le roi Attale III de Pergame, qui décide de léguer son royaume à Rome. Après un conflit contre le demi-frère du roi défunt, la province d'Asie est constituée en 129[72],[73].

La fin du monde hellénistique (130-30 av. J.-C.)

modifierLe déclin des Séleucides et la fin du royaume de Pergame ouvrent la voie aux ambitions de différents rois anatoliens, notamment ceux de Cappadoce, celui de Tigrane II d'Arménie (95-56) qui construit un empire éphémère de la Caspienne jusqu'à la Syrie, et de son beau-père le roi du Pont Mithridate VI (112-63), le dernier grand rival de la domination romaine sur le monde hellénistique. Cette figure charismatique et ambitieuse parvient à étendre son contrôle sur l'Anatolie occidentale et plusieurs régions de la mer Noire (jusqu'au Bosphore cimmérien). Au même moment les excès de la domination romaine sur les nouvelles provinces causent une grande exaspération, notamment les prélèvements fiscaux, qui provoquent l'endettement de nombreuses cités. Elles se rallient à Mithridate lorsqu'il rentre en conflit contre Rome en 88, marquant le début de la période des guerres mithridatiques. Elles embrasent l'Anatolie occidentale et la Grèce égéenne, sont particulièrement sanguinaires, avec notamment le massacre de nombreuses communautés romaines et italiennes dès le début. Le général romain Sylla intervient et défait les cités rebelles (dont Athènes) et Mithridate qui signe une première paix en 85. Le conflit reprend dans les années suivantes, jusqu'aux campagnes de Lucullus puis celles de Pompée, qui accule Mithridate au suicide en 63. Les conflits se concluent par la création de nouvelles provinces en Anatolie et en Syrie, cette dernière par l'annexion de ce qui restait du royaume séleucide en 63. Rome doit rapidement faire face aux Parthes, qui écrasent les légions de Crassus à Carrhes en 53, perdant la Syrie orientale[74],[75].

Le seul État hellénistique survivant, l’Égypte lagide, est sous protectorat romain, et toujours affaibli par des rivalités internes. Cléopâtre VII monte sur le trône en 51, dans le contexte des guerres civiles de la fin de la République romaine opposant César et Pompée, qui s'affrontent en Orient. Cherchant à tirer parti de la situation, elle s'allie au premier, puis après son assassinat en 44 elle rallie son bras droit Marc Antoine. Ce dernier vainc les assassins de César à Philippes en 42, avec l'appui d'Octave, l'héritier désigné de César. La guerre opposant ensuite Octave et Marc Antoine, soutenu par Cléopâtre, se déroule également dans le monde grec et s'achève par le triomphe de la flotte du premier à Actium en 31. Marc Antoine et Cléopâtre se suicident l'année suivante, et dans la foulée l’Égypte est annexée. Le dernier grand royaume hellénistique tombe donc à son tour et la majeure partie du monde hellénistique est passé sous la domination directe de Rome, même si quelques États clients de cette dernière subsistent (Commagène, Cappadoce, Judée)[76],[77].

Structures et pratiques politiques

modifierLes rois et la royauté hellénistique

modifierDu point de vue politique, la principale rupture introduite par l'époque hellénistique est la domination des monarchies grecques. Les rois (basileus) deviennent les personnages les plus importants des événements politiques et militaires de l'époque, en lieu et place des cités. La conquête d'Alexandre puis la constitution des royaumes hellénistiques accouchent en revanche de l'apparition de royautés de type personnel, dans lesquelles le pouvoir royal est de type patrimonial (l’État est vu comme la propriété personnelle du roi). Peu restreint, il tend vers une forme d'absolutisme, sans toutefois l'atteindre. C'est une conséquence du caractère conquérant de la figure royale qui s'instaure à la suite des conquêtes, justifiant la domination de ses sujets, qui sont un ensemble hétérogène[78],[79],[80].

En effet, la légitimité de ces rois repose en premier lieu sur le fait qu'ils sont des chefs de guerre, et les rois hellénistiques partent régulièrement au combat, sont célébrés pour leurs victoires et leurs qualités martiales (Démétrios Ier Poliorcète le « Preneur de ville » ; Séleucos Ier Nicator le « Victorieux », etc.), tandis que plusieurs d'entre eux meurent sur le champ de bataille. Est donc roi celui qui parvient à s'imposer par les armes, ce qui explique que des généraux victorieux prennent régulièrement le titre de roi, leur capacité à pérenniser cela dépendant de leurs accomplissements militaires. Il en résulte que le territoire sur lequel l'autorité du roi s'étend est simplement celui où il est en mesure de s'imposer (doriktètos, « conquis par la lance »), et pas celui où famille domine de manière coutumière comme cela se fait ailleurs[78],[79],[81].

Le roi dirige avec son entourage proche, ses « Amis » (philoi), sur les fidélités acquises auprès des élites gréco-macédoniennes (et dans une moindre mesure des autochtones hellénisés). La royauté macédonienne garde en revanche un caractère plus « national » (moins de distance entre élite et dominés, pas de culte dynastique). Le roi doit aussi faire preuve de qualités dans l'exercice de la justice, et de générosité envers ses sujets par ses bienfaits (l'évergétisme royal), et plus largement refléter la richesse et la prospérité, notions recouvertes par le terme tryphé[78],[79].

Les rois disposent d'une cour (aulè) qui, comme souvent dans les monarchies antiques est constituée par l'ensemble de personnes qui sont régulièrement proches de lui, donc leur famille (reines et princes), leurs proches, leur garde rapprochée, leurs domestiques. Concrètement, la cour se trouve donc où le roi se trouve, et elle le suit dans ses déplacements, qui sont nombreux (notamment dans l'immense empire séleucide). Plusieurs palais royaux existent dans chaque royaume, la Macédoine et l'empire séleucide ayant au surplus plusieurs villes royales[82]. Ils forment de véritables secteurs palatiaux, même un quartier à part entière à Alexandrie, isolé du reste de la ville. Ils servent à la fois de résidence pour la famille royale et les hauts dignitaires, de lieu de réception avec de grandes salles de banquets (ces réunions jouant un rôle important pour la cohésion du groupe dirigeant), luxueusement meublés, et ils abritent aussi des secteurs administratifs et militaires, parfois également des petits lieux de culte. Lors de leurs déplacements la cour occupe des tentes qui peuvent être très luxueuses, aussi des bateaux royaux qui sont de véritables palais flottants, comme ceux de Ptolémée IV et du tyran Hiéron de Syracuse. Les bibliothèques et collections d'objets d'art concourent aussi à l'apparat royal hellénistique[83].

L'art et l'architecture servent à exalter la puissance royale, par la diffusion de l'image des monarques, et leur ancrage dans le paysage des villes. Les principaux marqueurs de la royauté sont le diadème et le manteau de couleur pourpre. Les souverains hellénistiques doivent en permanence donner de leur personne : au combat, lors de parades militaires, de négociations et rencontres diplomatiques, lors des apparitions auprès de leurs sujets. Plusieurs d'entre eux font montre d'un sens de la mise en scène et de la théâtralité très prononcé (Démétrios Poliorcète, Antiochos IV, Cléopâtre VII), de manière à marquer les esprits de leurs interlocuteurs, si besoin en les dupant, de manière à manipuler leurs émotions et à servir leurs objectifs politiques[84].

Ce caractère personnel du pouvoir le rend instable, d'autant plus qu'aucune règle successorale n'a été précisée, au-delà d'un principe héréditaire, ce qui explique les nombreux coups d’État et conflits pour le pouvoir. Avec le temps les monarchies qui se consolident prennent néanmoins un aspect dynastique plus prononcé. Des cultes royaux dynastiques sont mis en place chez les Séleucides et les Lagides, qui permet de renforcer les lignées régnantes, et sont marqués par des fêtes en l'honneur des rois, comme les Ptolémaia à Alexandrie. Cela donne un aspect divin et sacré aux rois hellénistiques, qui conforte leur autorité[78],[85].

Une des caractéristiques premières de la vie politique hellénistique est son caractère très houleux et chaotique, émaillée d'intrigues, de conspirations, de trahisons et d'assassinats. Les familles royales hellénistiques sont particulièrement dysfonctionnelles (même au regard des standards antiques), ce qui est renforcé par les alliances matrimoniales, notamment celles nouées entre Lagides et Séleucides. La période hellénistique donne une bonne place à plusieurs reines aux personnalités et aux destins hors du commun, à commencer par Olympias la mère d'Alexandre, Apama l'épouse perse de Séleucos, Arsinoé Ire, figure fondatrice divinisée de la dynastie lagide, Laodicé Ire qui donne son nom à la « guerre laodicéenne » (troisième guerre de Syrie), Bérénice II de Cyrénaïque devenue reine d’Égypte, et pour finir Cléopâtre VII, dernière reine hellénistique et figure la plus connue de la période[86].

Administration des territoires et des populations

modifierLes deux piliers sur lesquels s'appuient les rois hellénistiques pour gouverner sont les « Amis » (philoi) et l'armée[87],[88]. Cela renvoie à la fois au caractère personnel et au caractère militaire de ces monarchies.

Les Amis sont des proches du monarque, parmi lesquels sont choisis les cadres de l'administration centrale et provinciale (gouverneurs) et de l'armée. Pour l'essentiel, la classe dirigeante hellénistique est issue de grandes familles d'origine macédonienne et grecque, ou alors dans quelques cas des indigènes hellénisés. Ces hommes assistent et conseillent le roi dans son Conseil (symboulon ou synédrion), se voient confier les missions les plus délicates, accompagnent le roi lors de ses chasses et des banquets. Cette position tend à se transmettre des parents aux enfants, puisque les princes sont éduqués avec les fils des Amis de leur père, ce qui conduit progressivement au développement d'une aristocratie hellénistique[82],[89].

L'armée est le second pilier des royautés hellénistiques. Le roi est entouré d'un corps de troupes d'élite, tandis que des garnisons et des colonies militaires quadrillent les territoires contrôlés par les rois, qui les confient à leurs représentants provinciaux[90]. L'éducation des princes et de l'aristocratie comprend notamment une formation militaire avec des cours d'équitation et des chasses, voire la stratégie. L'institution monarchique repose sur la victoire militaire, et les revers mettent en péril la stabilité et l'intégrité des royaumes, justifiant notamment à plusieurs reprises des sécessions[81].

Les institutions des régions dominées par les royaumes hellénistiques sont hétérogènes, de même que les modalités de leur contrôle par le pouvoir central. Il existe une organisation provinciale, qui est souvent reprise des entités politiques antérieures (satrapies perses chez les Séleucides, nomes égyptiens chez les Lagides). Le rôle de leurs gouverneurs est d'y assurer la sécurité (dont l'entretien de garnisons), les cultes, et les prélèvements de richesses[91]. L'économie royale repose sur des terres agricoles, qui fournissaient des revenus considérables d'autant plus que leurs exploitants payaient souvent de lourdes redevances. Le roi pouvait concéder les revenus de domaines royaux à des membres de son entourage. Les mines et forêts sont également contrôlées par les rois[92],[93].

Au niveau local, certains territoires sont placés sous le contrôle direct du pouvoir, tandis que d'autres disposent d'organismes de pouvoir servant d'interlocuteurs aux rois : des cités grecques, des royaumes et principautés restés indépendants, des communautés locales organisées notamment autour de sanctuaires ou de chefs coutumiers. Des représentants royaux sont installés auprès de ces institutions afin de les superviser et de faciliter le dialogue, voire des garnisons pour les groupes les plus récalcitrants ou ceux qui occupent une position stratégique. Une place particulière est accordée aux cités grecques, qui sont souvent un instrument de contrôle des territoires privilégié, comme l'illustre le fait que les rois en fondent beaucoup en Asie lorsqu'ils souhaitent afin de mieux tenir certaines régions ; en revanche leur rôle est très limité en Égypte. Selon les situations et les périodes, elles sont plus ou moins autonomes, le roi pouvant accorder des libertés et les enlever. Dans les régions où se trouvent au moment de l'arrivée des Grecs de nombreuses cités et des pouvoirs locaux influents, il est généralement nécessaire de composer avec eux. Les sanctuaires babyloniens et égyptiens ont ainsi été des interlocuteurs privilégiés des rois séleucides et lagides au moment de leur installation, avant de voir leur place progressivement marginalisée ou perdre en autonomie. Les élites indigènes peuvent alors chercher à intégrer des communautés civiques grecques pour conserver de l'influence. Les relations entre les rois et ces différents interlocuteurs sont marquées aussi bien par la négociation, les concessions et les gratifications (l'évergétisme royal), que la contrainte, qui va de la pression à la violence. La communication entre le souverain et ces différentes institutions se fait par des lettres et des décrets, surtout connus pour les cités car les inscriptions étaient exposées en public. Ces groupes peuvent aussi dépêcher des ambassades auprès des rois pour formuler leurs demandes[82],[89],[94].

Les cités et ligues grecques

modifierDe la comparaison avec la période classique de la Grèce antique, il est fréquent de conclure au déclin de la cité (polis) lors de la période hellénistique. Il est sans doute plus prudent de rester nuancé. Ainsi Sparte, Athènes et Thèbes sont des cas assez isolés de cités impérialistes à l'époque classique, mais l’immense majorité des cités grecques aux Ve – IVe siècle av. J.-C. doit composer avec elles et se soumettre à leur autorité ou à celle des rois achéménides. Cette situation est identique à l’époque hellénistique, si ce n’est que le pouvoir des cités impérialistes n’existe plus. Un certain nombre de cités s'organisent en puissantes fédérations, surtout en Grèce, comme la Ligue achéenne ou la Ligue étolienne. D’autres réussissent à conserver leur indépendance au moins un temps, telles Rhodes et Sparte. Nombreuses sont les cités qui jouent des conflits entre les souverains pour préserver, même provisoirement, une indépendance à laquelle elles sont farouchement attachées. Le caractère toujours incontournable des cités pour les Grecs se voit par le fait que leur nombre a considérablement augmenté durant cette période (malgré la disparition de certaines d'entre elles), grâce aux fondations de cités initiées par les rois hellénistiques, notamment en Asie Mineure et au Proche-Orient, et jusqu'en Bactriane. Le modèle civique grec connaît donc une expansion en bonne partie liée à l'essor des monarchies hellénistique, qui ne concourent donc pas à son déclin. Cela se voit par le fait que nombre de ces cités doivent leur nom à un roi (outre les nombreuses Alexandries, les Séleucies, Cassandréia, Démétrias) ou à des reines (Thessalonique, Apamée, Bérénice)[95],[96],[97].

Le modèle civique connaît donc une vitalité toujours plus affirmée. Les rois fondent de manière privilégiée des poleis sur le modèle grec classique. Le modèle civique va s'étendre sur les communautés qui s'hellénisent, ainsi en Asie Centrale et en Phénicie. La vie civique, connue par une documentation épigraphique plus importante que pour la période antérieure, est riche. L'idéal de vie en cité reste la norme chez les Grecs, avec un urbanisme caractéristique, qui est en particulier marqué par le plan régulier en damier (hippodamien), des monuments et des lieux de sociabilités que sont l'agora, le gymnase et le théâtre, un art typiquement grec exposé dans les espaces publics, des inscriptions publiques en grec, une religion civique faisant la part belle aux divinités grecques. Les cités disposent souvent d'une armée, servant au moins à défendre leur territoire (ce que démontre aussi la présence de murailles), voire dans certains cas à l'étendre. Les conflits entre cités sont courants dans la Grèce égéenne et en Asie Mineure. Les cités concluent aussi des accords renforçant les liens avec d'autres cités, à des degrés divers. L'isopolitie voit ainsi deux cités s'accorder pour que les citoyens de l'une puissent jouir d'une droit de cité dans l'autre, tandis que la sympolitie voit deux cités s'associer pour ne faire plus qu'une, souvent au profit d'une plus puissante. Il est également courant qu'une cité fasse appel à des juges étrangers pour rétablir la concorde en son sein, la vie politique des cités restant potentiellement agitée et marquée par des périodes de discordes voire des conflits internes. Il semble que le régime oligarchique soit en perte de vitesse et que la démocratie, selon les critères de l’époque, devienne la norme la plus répandue dans le monde hellénistique. Elle reprend généralement les organes politiques du modèle athénien : une assemblée de citoyens (ekklésia), un conseil (boulè) et des magistratures annuelles dont les membres sont recrutés parmi le corps de citoyens, qui comprennent également des charges militaires telles que celle de stratège. Mais le modèle démocratique hellénistique est sans doute moins radical que celui de l'Athènes classique. Du reste les institutions varient souvent selon les endroits, et les rapports de force changent dans le temps au sein d'une même cité et font infléchir la nature des régimes politiques, ce qui rend toute généralisation difficile[98],[99]. Au niveau infra-civique, divers types d'associations existent et servent de cercles de sociabilité pour les citoyens, souvent autour du culte d'une divinité. Elles ont une forme d'organisation calquée sur celle des cités et organisent des réunions accompagnées de banquets qui permettent de tisser et d'entretenir des liens sociaux. C'est notamment dans ce cadre que peuvent s'organiser les étrangers résidents qui ne sont pas citoyens (comme les métèques athéniens, et d'une manière générale les marchands implantés dans des cités dont ils ne sont pas originaires) et que s'implantent des cultes de divinités étrangères (par exemple les synagogues pour les Juifs)[100].

La principale évolution dans les rapports au sein du corps citoyen sont la prise en importance des plus riches d'entre eux. Ils contribuent pour beaucoup au financement des diverses dépenses de la cité, ils les font profiter de leurs relations avec d'autres cités ou des rois, particulièrement utiles lors des négociations diplomatiques, et également de leur prestige acquis lors de concours sportifs ou au combat. En échange, ces élites reçoivent des honneurs publics matérialisés par des inscriptions honorifiques, des statues les commémorant placées dans les lieux publics, parfois des cultes. Les historiens modernes ont désigné ce phénomène par le terme « évergétisme », du grec euergetos « bienfaiteur ». Cela a donné sans conteste plus de place aux membres des familles riches dans la prise de décision politique, donc accentué certaines tendances oligarchiques voire ploutocratiques. Une particularité de la période est d'ailleurs le fait que des femmes de familles riches ayant hérité d'une grande fortune ont pu obtenir des honneurs importants pour leurs bienfaits (par exemple Archippè de Kymé), sans pour autant avoir accès au statut de citoyen et aux magistratures[101],[102]. Les « hommes politiques » de la période les plus en vue mettent donc en avant leur richesse, leur renommée, leurs liens avec les rois, aussi leurs talents d'orateurs pour conforter leur position, quitte à ce que leur pouvoir personnel éloigne les cités de l'idéal démocratique. Il n'est pas inhabituel que certaines de ces situations dérivent vers des accusations de démagogie et de tyrannie, en tout cas des régimes dans lesquels un seul homme exerce l'essentiel du pouvoir (comme Lycurgue et Démétrios de Phalère à Athènes)[103].

Le degré d'indépendance des cités vis-à-vis du pouvoir royal varie selon les configurations. Celles qui sont situées à l'intérieur de territoires royaux ont une indépendance souvent plus limitées, même si là encore il existe des différences, souvent difficiles à percevoir : les historiens modernes distinguent couramment entre cités « libres » et cités « sujettes », mais les variations sont nombreuses. Les relations avec les rois sont marquées par la négociation et la recherche de réciprocité, ce qui laisse une marge de manœuvre aux cités. Pour les contrôler, les rois y installent des représentants (épistates), des garnisons, et imposent de manière plus ou moins frontale certaines lois qui les avantagent et des changements dans le corps dirigeant et les institutions. Certaines cités qui ont une situation stratégique vont être ménagées par les souverains qui veulent préserver leur allégeance. Ils peuvent leur reconnaître officiellement leur « liberté », alléger ou supprimer leur tribut, les exempter de garnisons, et leur offrir diverses gratifications par le biais de l'évergétisme royal (financement de murailles, de monuments civiques, de troupes et de navires, de cérémonies religieuses, d'huile pour le gymnase, etc.). Les cités font souvent appel aux rois lorsqu'elles ont des litiges à régler avec d'autres cités ou d'autres problèmes. En retour, les citoyens accordent des honneurs aux rois, implantent leur culte et répondent à leurs demandes[104],[105].

Les États fédéraux ou ligues sont une forme d'organisation politique supra-civique qui prend son essor dans le monde égéen hellénistique. Ces entités sont désignées par le terme koinon, « commun », qui désigne divers types d'associations. Il ne s'agit pas d'une forme d'organisation nouvelle, puisque des organisations de cités et d'ethnè (des communautés moins urbanisées mais disposant d'institutions propres) existent en Grèce depuis l'époque archaïque. Mais certaines parviennent à jouer un rôle de premier plan à l'époque hellénistique, rivalisant avec les grands royaumes, unifiant temporairement des territoires importants, et créant une forme d'identité régionale. Les plus puissantes de ces fédérations sont celles d'Étolie (ligue étolienne) et d'Achaïe (ligue achéenne), mais il en existe d'autres en Béotie (confédération béotienne), en Arcadie, en Crète, dans les Cyclades (ligue nésiotique), en Troade, en Ionie (confédération ionienne), en Lycie, etc. Leurs modalités d'organisation sont variées, mais présentent quelques caractéristiques répandues. Elles disposent d'institutions communes, visant notamment à regrouper les forces militaires des membres et à les doter d'un commandement et d'une diplomatie unifiés. Des assemblées, réunies dans les principaux sanctuaires des régions concernées, lors de leurs fêtes majeures, y prennent les décisions les plus importantes, chaque membre ayant un nombre de voix lié à son poids dans l'organisation. Certaines créent même une citoyenneté fédérale qui se surimpose aux citoyennetés des cités membres. Elles peuvent aussi frapper de la monnaie pour financer leurs besoins[109],[110],[111].

Armées et déprédations

modifierLes monarchies hellénistiques ont un aspect militaire très prononcé. Le roi tire une bonne partie de sa légitimité de son triomphe au combat, de sa capacité à mener ses troupes au combat en personne, ses Amis forment les cadres de l'appareil militaire. Les princes reçoivent une éducation militaire et accompagnent leur père au combat pour apprendre la conduite des forces armées[81].

En permanence au combat ou sur le pied de guerre, les royaumes disposent d'armées permanentes, dont le cœur est constitué de Grecs. Ils recourent également au mercenariat. Les rois tentent de stabiliser et de fidéliser ce groupe par essence volatile par la création de colonies militaires dans lesquelles un soldat reçoit une terre en échange d'une obligation de service[90]. Une grande partie des ressources du royaume et de son administration sont consacrées à l'équipement et à l'entretien des forces militaires. Les armées sont très spécialisées, comprenant les phalanges de piquiers porteurs de longues sarisses (des lances), des troupes plus légères et mobiles équipées de petits boucliers (thuréophore, thorakitès), des archers et des frondeurs, des engins de sièges sophistiqués tels que des balistes et des tours d'assaut. La cavalerie joue un rôle déterminant depuis la fin de l'époque classique, et une cavalerie plus lourde se développe (cataphractaire). Les armées hellénistiques intègrent aussi des éléphants. Les grands royaumes peuvent mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Néanmoins dans la seconde moitié de la période ces armées s'avèrent incapables de faire face aux légions romaines[112],[113],[114].

Les flottes de guerre développent des navires de plus en plus grands (comme les hexarèmes), les rois se lançant dans une course au gigantisme et consacrant d'importants moyens dans leurs chantiers et bases navals afin d'assurer leur suprématie sur les mers. Les principales puissances maritimes hellénistiques sont la Macédoine, les Lagides et Rhodes, mais aucune ne parvient à assurer sa domination de manière durable. À partir du IIe siècle av. J.-C., ce sont les Romains qui deviennent les maîtres de la Méditerranée grâce à la flotte qu'ils se sont constituée durant les trois guerres puniques[115].

La période hellénistique est également une époque durant laquelle la piraterie sévit de façon endémique en Méditerranée orientale, et aussi dans la mer Noire. Comme souvent la limite entre les pirates et les armées régulières sont floues. Certains coups de force s'apparentent à de la guerre de course, recevant un soutien plus ou moins assumé d'une puissance politique telle que la Macédoine ou la Ligue étolienne, et dans bien des cas une attaque de pillards est justifiée par des représailles à la suite d'un autre outrage. Les pirates disposent de navires rapides, s'organisent sous la direction d'un chef qui dirige des raids contre des cités et des sanctuaires, dans le but de faire du butin, dont des esclaves et des otages contre lesquels on espère recevoir une rançon. Les principales régions d'où viennent les pirates sont la Crète et la Cilicie. Ils sévissent surtout dans le monde égéen, et mobilisent les efforts successifs de différents « gendarmes des mers » tels que les Lagides, Rhodes puis Rome. Cette dernière entreprend une grande campagne de lutte contre les pirates en 67 sous la direction de Pompée, avec un certain succès en Cilicie, mais la piraterie reste un problème au début de l'ère impériale[116],[117]. Sur les terres, le brigandage est également attesté, en dehors des espaces urbanisés les mieux contrôlés. Il est notamment pratiqué en Grèce centrale par les Étoliens qui en font le même usage quasi-institutionnalisé que la piraterie[118]. En Anatolie, ce sont les Galates qui font peser les menaces de raids sur les pays voisins[119].

Face aux risques d'attaques militaires ou de pillages, les cités organisent leurs défenses en entretenant des forces militaires et des ouvrages défensifs. La présence d'une armée civique ne concerne donc pas que des cités plus puissantes militairement telles que Rhodes et Sparte ou celles faisant partie d'une ligue. Diverses inscriptions relatent les déprédations subies, les enlèvements, et les actions et mesures qui sont prises pour y faire face. Certaines cités s'allient pour faire face à ces risques. D'autres sources rapportent des conflits territoriaux entre cités voisines. Les citoyens fournissent le gros des troupes, comprenant des fantassins, des cavaliers, des navires, financées par leurs propres moyens voire le concours d'un roi allié, surtout si celui-ci entend faire de l'armée de la cité une partie de son dispositif militaire. Les rois financent aussi la construction de murailles. Une véritable culture militaire s'est développée dans les cités hellénistiques, mettant en valeur les exploits militaires et divers actes de bravoure au combat[120].

Dans l'ensemble, l'époque hellénistique semblerait voir une baisse des violences par rapport à l'époque classique, quoi que certains épisodes violents sont attestés et qu'un basculement s'opère dans la seconde partie de la période. Les victoires militaires, en particulier les prises de cités, s'accompagnent de pillages et de réductions en esclavage. En particulier, les conquêtes romaines entraînent d'importantes destructions et de nombreux asservissements dans le monde grec[121],[122]

La domination romaine

modifierLa seconde partie de la période hellénistique, ou « basse époque hellénistique », se caractérise à partir de 220 par la mise en place progressive de la domination de la République romaine sur le monde hellénistique. Celle-ci se fait au départ par des interventions militaires visant à assurer la sécurité de Rome et de ses alliés (notamment les guerres d'Illyrie). Puis la puissance latine est progressivement entraînée dans les conflits de Grèce et d'Asie Mineure et en devient un acteur à part entière. La mise en place de provinces romaines, qui commence en 241 en Sicile, puis débute surtout dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. dans le monde hellénistique, implique plus directement Rome dans les affaires grecques et la fait rentrer dans des conflits dont le caractère défensif pour elle est de moins en moins évident. Les provinces, comme celles de Macédoine et d'Achaïeou encore d'Asie et de Syrie, sont placées sous la direction de gouverneurs romains. Les domaines royaux et civiques confisqués deviennent la terre publique romaine (ager publicus). Le système d'imposition romain est mis en place, ce qui entraîne la venue d'agents du pouvoir romain, issus des élites sénatoriales et équestres, notamment les publicains. Viennent aussi de nombreux autres citoyens romains et des Italiens qui bénéficient d'exemptions fiscales, notamment des marchands. Les lourds prélèvements auxquels sont soumises les provinces entraînent de considérables profits captés par Rome et l'Italie, alors que les abus des publicains, mal contrôlés, engendrent mécontentement et révoltes dans le monde grec. Les cités qui sont considérées comme traîtresses ou non loyales aux Romains subissent les confiscations et les exploitations les plus fortes. La constitution d'une domination de type impérial dirigée depuis Rome a donc des conséquences considérables qui font progressivement basculer le monde hellénistique dans une nouvelle ère[123],[124],[125].

Pour les Grecs, plusieurs conséquences de la conquête romaine ont été mises en avant :

- Les rois doivent apprendre à négocier avec un nouvel acteur qui est rapidement en position de force, ce à quoi ils n'étaient pas habitués. Les Romains interviennent en tant qu'arbitre dans leurs litiges avec les cités et fédérations, dans les querelles dynastiques, ils s'appuient sur des royaumes amis et clients comme Pergame et bousculent les rapports de force. Ils laissent d'une manière générale peu de marge de manœuvre aux rois dans les négociations[126].

- Les cités doivent aussi composer avec un pouvoir qui ne se comporte pas exactement comme les rois hellénistiques. Les Romains octroient et retirent les faveurs au gré des alliances, punissant même ceux qui ont une attitude trop tiède envers eux, ce qui entraîne divers revers de fortune pour des cités comme Rhodes, Athènes et Délos[127]. Les dirigeants romains, habitués à leur propre système oligarchique, ont tendance à favoriser la mise en place de tels régimes dans les cités. Cela renforce la tendance déjà perceptible auparavant à la montée en puissance des élites civiques disposant des plus importantes richesses[128],[129].

- Les généraux romains (imperatores) reprennent dans une certaine mesure à leur compte les comportements des rois. Ils peuvent se poser en philhellènes et garants de la liberté des cités à l'image de Flaminius et des Scipions, également consacrer d'importantes offrandes aux sanctuaires grecs. Certains d'entre eux utilisent également les temples comme espaces de propagande : Mummius, qui a conduit le sac de Corinthe, a été commémoré à Olympie pour les nombreuses donations qu'il y a effectuées[130]. Le culte dynastique royal n'est pas remplacé par un culte à ces personnages, mais par celui de la déesse Roma, personnification divine de Rome, dont le culte se diffuse dans les cités grecques dès le début du IIe siècle av. J.-C.[131].

- Les guerres de conquête romaine, puis les guerres mithridatiques et les guerres civiles de la fin de la République ont un coût humain et matériel considérable pour le monde grec. Certaines régions et cités sont ravagées, avec une part importante de leur population mise en esclavage, comme l'Épire en 167, Corinthe en 146, l'Asie Mineure au Ier siècle av. J.-C.[132] Ces conquêtes s'accompagnent aussi de pillages d'œuvres d'art grecques qui sont emportées à Rome, et des artistes et érudits Grecs font le même trajet sous la contrainte[133],[134].

Expansion grecque et hellénisation

modifierL'élargissement de l'horizon grec

modifierLes Grecs des époques archaïque et classique n'étaient pas ignorants du monde extérieur, comme le prouvent les implantations « coloniales » et commerciales archaïques autour de la Méditerranée et de la mer Noire, les mercenaires grecs vendant leurs services à des non-grecs, ou encore les écrits d'Hérodote sur les pays non-grecs et leurs coutumes. Mais les conquêtes d'Alexandre le Grand et la constitution des royaumes hellénistiques ouvrent une nouvelle ère d'expansion et de découverte du monde.

Le conquérant aurait selon Plutarque fondé plus de 70 villes nouvelles, qui sont souvent des garnisons militaires et plutôt que des cités. Cela lance un grand mouvement de colonisation/diaspora grecque, non moins important que celui de l'époque archaïque (colonisation grecque), qui est pour l'essentiel une ruée vers l'est. Les nouvelles fondations sont dotées de terres à exploiter de façon à faciliter l'installation des immigrés. Les Grecs n'envisageant pas d'autre mode de vie que civique, leurs implantations se dotent progressivement des traits des cités grecques, quand bien même elles n'ont pas de statut civique à l'origine, devenant ainsi des avant-postes de l'hellénisation. Les rois séleucides organisent des mouvements de migrations : quand il fonde Antioche de Perside (probablement près de Bouchehr sur les rives du golfe Persique), Antiochos Ier sollicite Magnésie du Méandre pour qu'elle envoie un contingent de colons[135]. Comme souvent pour les périodes antiques il est très difficile d'estimer le nombre de personnes impliquées dans ces migrations, et leur impact démographique sur les régions de départ et d'arrivée. Les fondations de nouvelles villes sont en fait souvent des refondations ou des regroupements à partir d'agglomérations déjà existantes, donc elles n'impliquent pas forcément des déplacements importants. Même pour une fondation nouvelle comme Antioche, Séleucos n'aurait eu besoin que de 5 300 Athéniens et Macédoniens . Dans l'ensemble le nombre de colons militaires installés en Orient n'aurait concerné que quelques dizaines de milliers d'hommes (peut-être un maximum de 20 000 colons en Bactriane et en Sogdiane)[136].

L'époque hellénistique est aussi une période d'explorations qui mettent les Grecs en contact avec des mondes inconnus. Vers 325, le massaliote Pythéas voyage vers le nord, dépassant les îles britanniques, jusqu'au pays de Thulé (Islande ? Norvège ?) et dans la Baltique. Les conquêtes d'Alexandre sont l'occasion de découvertes frappantes et dépaysantes, notamment lors de l'entrée en contact avec le monde indien. Alexandre confie vers 327/325 à son amiral Néarque le soin d'explorer le golfe Persique, et l'océan Indien commence à être mieux connu, le commerce sur cet espace se développant pour prendre son essor à l'époque romaine. Dans les dernières décennies du IIe siècle av. J.-C., Eudoxe de Cyzique voyage en Inde pour le compte de Ptolémée VIII, et explore les côtes africaines dans l'espoir de parvenir à contourner ce continent et rejoindre la Méditerranée (circumnavigation). Après avoir échoué à l'est, il tente sa chance par l'ouest. On n'a plus jamais entendu parler de lui[137],[138].

Cette phase historique correspond plus largement à la constitution d'un monde interconnecté, avec un accroissement des échanges humains et commerciaux de l'Atlantique à l'Inde, compensant au moins en partie sa division politique. Cela concerne d’abord les soldats qui se déplacent sur des milliers de kilomètres. Cette époque correspond aussi à un fort développement du mercenariat. Ainsi les habitants de Sagalassos, en Pisidie, fournissent pendant longtemps des mercenaires réputés, surtout aux Lagides. Les artistes aussi se déplacent sur de longues distances, tout comme les philosophes. Les enfants des familles de notables sont fréquemment envoyés dans de grandes cités (Athènes, Delphes, etc.) pour y poursuivre un enseignement réputé en rhétorique, laquelle est indispensable pour entamer une carrière politique ou diplomatique. Ainsi, le personnage de Moschiôn, citoyen de Priène, représente sa cité aux concours organisés dans les villes situées à proximité puis devient ambassadeur auprès des Séleucides, puis en Égypte et enfin à Rome. Il semble être allé jusqu'à Pétra en Arabie. Ces mobilités concernent aussi d'autres spécialistes tels que les médecins, les artistes ou parfois des magistrats. Quels que soient les motifs de la présence d'un Grec dans une cité autre que la sienne, en cas de succès la ville d'accueil honore par un décret cette présence. Ces décrets sont aussi transmis à la cité d’origine par une ambassade, ce qui resserre encore plus les liens. Souvent ces relations diplomatiques sont renforcées par une parenté mythique. Chaque cité prétendant descendre d’un héros mythologique il est relativement facile, du fait de la complexité de la mythologie grecque et de l’extrême diversité des légendes et des traditions, de trouver des ancêtres communs. Ainsi, quand la modeste cité de Kyténion (en Doride) envoie une ambassade à la principale cité de Lycie, Xanthe, elle prend soin de démontrer une parenté commune (Apollon serait né à Xanthos et se trouve être l’ancêtre mythique des Kyténiens)[139],[140].

D'autres voyageurs assurent le dialogue entre les différentes cultures de l'époque. Cléarque de Soles, originaire de Chypre, disciple d'Aristote, prête un intérêt marqué pour les sagesses orientales des Mages et des Indiens. Or une personne du même nom a laissé une inscription à Aï Khanoum en Afghanistan, une copie d'une épigramme accompagné de maximes delphiques. L. Robert a proposé qu'il s'agisse du même homme, qui aurait profité de l'opportunité offerte par les conquêtes d'Alexandre pour se rendre directement auprès de l'objet de ses études[142],[143]. Mégasthène, ambassadeur de Séleucos Ier auprès du roi Chandragupta des Maurya entre 302 et 298, a rédigé une description de l'Inde (Indica) qui constitue une source de connaissances essentielle sur ce pays à cette période[144]. Il ne faut toutefois par surévaluer l'influence de ces « passeurs de culture », qui sont restés rares parce que la curiosité pour les cultures des autres semble avoir été limitée[145].

L'hellénisme et son adoption

modifierL'expansion grecque de l'époque hellénistique, marquée par la constitution de royaumes dirigés par des Gréco-macédoniens et la fondation de cités grecques, le tout dans un contexte culturel non grec, se traduit par un développement de l'influence culturelle grecque sur les régions dominées. C'est un phénomène qui se résume généralement en un mot : hellénisation[20],[21]. D'abord interprétée par Droysen comme une « fusion » des cultures, longtemps considérée comme coulant de source en raison de la supposée supériorité culturelle grecque (et, par extension, occidentale), les visions actuelles sont bien plus nuancées[146],[147]. L'hellénisme peut être vu comme la culture « mondiale » de l'époque, la culture de référence sur un espace allant du Maroc à l'Afghanistan, adoptée et adaptée suivant des degrés et modalités divers par les populations se trouvant sur cet espace, jusqu'aux Romains[148]. L'« hellénisation » constituerait alors une forme antique de « globalisation » culturelle, comprenant des références et une esthétique communes, reprises par des nombreuses populations sans forcément renier leurs origines et qu'ils se considèrent comme Grecs[149]. Le monde hellénistique est plus envisagé dans sa dimension multi-culturelle et ses mixités. Les spécificités régionales et locales non grecques se sont souvent maintenues et n'ont pas forcément perdu de leur vitalité malgré la domination politique et culturelle grecque. Les motivations des différents acteurs du phénomène sont envisagées par les historiens sous des jours plus complexes, parfois en refusant le terme d'« hellénisation » qui manquerait de nuances. Les modalités et les subtilités de ces phénomènes peuvent être abordées sous l'angle de concepts tels que l'acculturation ou l'hybridation, les métissages, la créolisation, la négociation, ou encore celui de transfert culturel, et plus récemment le « middle ground »[150],[24].

Cela pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'« être grec » selon les mentalités de cette période. Isocrate a donné à la fin de la période classique une définition de l'hellénité qui se veut ouverte : « [On emploie] le nom de Grec non plus comme celui de la race mais comme celui de la culture, et on appelle Grecs plutôt les gens qui participent à notre éducation que ceux qui ont la même origine de nous. » C'est donc plus une affaire de culture (la paideia), de vivre « à la grecque », que de généalogie et de naissance[151]. Des approches encore plus ouvertes et éthiques de l'hellénité sont développées durant l'époque hellénistique d'abord par Ératosthène, plus tard chez Polybe, Posidonios, Denys d'Halicarnasse et Strabon. Sont alors potentiellement pris en compte ceux qui connaissent le grec et adoptent sa culture (avec aussi la vie urbaine, l'organisation monarchique), qui ont une bonne conduite morale, sans forcément revendiquer une identité hellène (ce qui concerne par exemple les Romains et les Juifs)[152],[153].

Maurice Sartre résume ainsi les caractéristiques de l'hellénité à cette période et sa variabilité :

« Par culture grecque, il faut entendre au premier rang la langue, car on ne peut se prétendre Grec sans parler le grec. Mais, à partir de là, les individus adoptent une part plus ou moins grande de ce qui constitue l'identité grecque : parfois (rarement) les dieux, les modes alimentaires (vin et huile d'olive), le vêtement, la nudité sportive, les noms propres, le goût pour les loisirs grecs (théâtre, concours), les modes de pensée, les institutions politiques, etc. Dans ces conditions, l'hellénisation des populations varie à l'infini, en fonction des choix des individus et des communautés. Car un barbare n'est pas considéré comme Grec à titre individuel : pour les Grecs, on devient Grec parce que l'on est citoyen d'une communauté reconnue comme grecque[154]. »

Le processus d'hellénisation est donc fondamentalement culturel et subjectif, plus que politico-juridique et objectif (à la différence de la « romanisation »)[155]. Il ne s'agit pas du résultat d'une volonté politique, les rois hellénistiques ne cherchant pas à imposer la culture grecque à leurs sujets, même s'ils l'ont favorisée et ont fortement contribué à en faire la culture de référence de leur temps[156]. En particulier, la création de cités grecques joue un rôle important dans l'expansion de l'hellénisme, puisqu'elles en sont le cadre de vie par excellence. Dans les pays où la composante non grecque est majoritaire, elles jouent le rôle d'avant-postes de l'hellénisation et même de « vitrines » de la culture grecque[157].

Les spécialistes s'appuient souvent sur le fait qu'une personne ait un nom en grec et s'exprime en grec dans un contexte public (connu par des inscriptions) pour dire qu'elle est grecque. Mais le processus d'hellénisation a brouillé les situations dans bien des cas puisqu'en plusieurs endroits des individus non grecs ont pris des noms grecs (et dans certains cas un second nom grec en plus de leur nom indigène), appris le grec et commandité des inscriptions en grec (parfois bilingues) et des objets d'art de style grec. À tout le moins, ces éléments permettent de déterminer l'identité culturelle affichée des personnes, à défaut de pouvoir déterminer leur véritable profil culturel[158],[159].

L'hellénisation est un processus qui concerne avant tout les élites sociales. Elles peuvent être motivées par l'attractivité de la culture grecque comme par la volonté de se mettre du côté des vainqueurs. Mais cela ne suppose pas l'abandon des éléments culturels indigènes[160]. Les cultures locales soumises à l'influence grecque ne sont pas passives, loin de là, disposent souvent de leur propre vitalité, ce qui explique que l'hellénisation prenne des profils bien différents selon les régions. Les récepteurs sélectionnent les éléments de la culture grecque qu'ils adoptent et les remodèlent souvent, en fonction de leurs objectifs personnels. Au surplus, les transferts culturels se font dans les deux sens, potentiellement suivant une logique de compréhension et d'accommodation mutuelles. Les mentalités grecques sont déjà habituées depuis les époques antérieures à intégrer des éléments venus des autres cultures et des personnes d'origine gréco-macédonienne peuvent adopter des éléments de la culture de leur pays d'implantation. Il résulte de tout cela que l'opposition binaire entre « Grec » et « Indigène », qui sert souvent de grille de lecture pour la période, masque la diversité et la complexité des situations, même au niveau local, bien qu'elle soit toujours employée par commodité[161]. Rien n'oblige à être exclusivement grec : on peut être grec et babylonien, grec et phénicien, etc.[160]

Du reste, dans certains cas l'hellénisme semblerait susciter des résistances, sous différentes formes (contre-acculturation, révoltes), dont les illustrations seraient des résistances dans les milieux sacerdotaux égyptiens et la révolte des Maccabées de Judée[162]. D'autres études ont souligné les limites de l'analyse de ces phénomènes par le prisme de logiques tranchées (telles que le choix entre l'assimilation ou la résistance), qui insisterait trop sur l'idée d'un rapport dominant/dominé, et que l'hellénisme ne semble pas avoir suscité de rejet marqué[163].

Il est donc difficile de généraliser sur la réalité et la profondeur de l'« hellénisation » et des échanges culturels. Les situations sont variées selon les royaumes, les provinces et même selon les individus. Très souvent, de fortes poches hellénisées (surtout des villes) côtoient des zones où le phénomène reste superficiel. La grande diversité dans les sources disponibles, et leur hétérogénéité, oblige à beaucoup de prudence lorsqu'on parle d'hellénisation. Il n'en demeure pas moins que la culture dominante est la culture grecque et que cet aspect va durer bien au-delà de la conquête romaine.

Le rayonnement de l'hellénisme au-delà du monde hellénistique

modifierAux franges du monde hellénistique et au-delà, plusieurs régions reçoivent une influence hellénistique, signe du pouvoir d'attraction considérable qu'a pris la culture grecque. Néanmoins l'emploi de la notion d'« hellénisation » pour ces cas est discuté.